不懂艺术不应该成为我们不带孩子走进博物馆的理由。因为去博物馆参观,我们的任务不仅是给孩子讲授知识,而是和孩子一起亲近艺术,用心感受美。

2015年起,艺术素质测评将作为中考和高考录取的参考依据。艺术素质将要挂钩中高考成绩的这个信号,表明国家正在大力推广艺术素质教育。作为家长,要思考现在抚育的是未来的公民,孩子今后能否成为一个有修养、懂得美、有创造力的人,取决于家长今天的眼界和观念。

错失博物馆的各种借口

出租车司机应该是一个城市对道路最熟悉的人,当笔者打出租车前往北京的一些博物馆时,司机经常问你要去的中国美术馆(或者首都博物馆)在哪儿?要知道,这两家在北京乃至全国都是重量级的博物馆,中国美术馆位于市中心王府井正北方,首都博物馆就在繁华的长安街路边。

可见,国人对去博物馆参观真的不重视。相信很多人会这样说,工作忙,节假日好不容易休息一下,还要带孩子上课外班,或者去户外玩耍,哪里有时间再去博物馆。

“我们去到博物馆,只需要一杯咖啡的时间。”这是英国知名的泰特博物馆鼓励人们经常走进博物馆感受艺术之美的一种倡导。台湾著名美学家蒋勋就曾说过:“进博物馆,只看一件作品,是多么奢侈的事。”其实走进博物馆,哪怕利用午休时间去你附近的博物馆只看一两件文物或艺术品也是好的,做这一点小改变应该不难。

还有一个常听到的借口是,看画册或者网络也可以欣赏艺术品。实际上,走进博物馆,在一件件记载着历史、文化的艺术品面前,可以闭目憧憬画面里人们的生活场景,想象自己在那时会如何生活、如何思想,这种神奇的审美体验和立体的感官刺激,对画作上或深或浅的笔触以及直观的丰富色彩所产生的感悟,都是画册、网络图片无法给予的。

常去博物馆的孩子更聪明

很多父母因为自己的艺术教育是缺失的,就依赖各种校外培训机构来提升孩子的艺术素养,反而对博物馆这个免费的艺术教育课堂视而不见。

博物馆蕴含了各个学科的相关知识,是最好的第二课堂。事实上,在欧美国家,很多课程就是在博物馆里完成的。比如音乐老师会先带孩子们到乐器博物馆,介绍各种乐器的起源、用途、演奏方式,然后再到美术馆去找一找名画中的乐器——竖琴、鲁特琴、七弦琴;博物馆的体验区可以听到这些乐器演奏的声音等,丰富的视觉、触觉、听觉等各个方面的神经刺激,不仅使孩子们具有基本的审美能力,还可以促使他们的左右脑均衡发展,从而使他们更聪明。

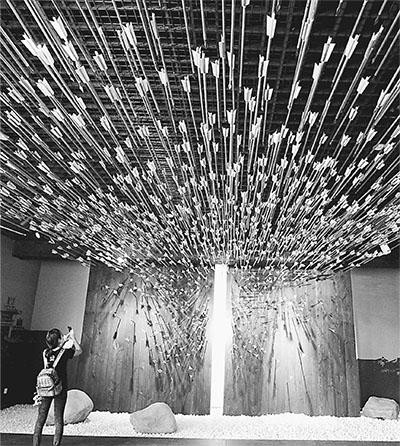

博物馆还可以充分激发孩子的好奇心。孩子们可以在这里探索世界的每个领域,培养无尽的创造力和想象力:可以到消防博物馆、抗震救灾博物馆学习生存的基本技能;到艺术博物馆体味艺术给人带来的视觉和心灵的滋养,从而提高审美能力。

除了学习成绩之外,人们还发现这些孩子的一些更重要的特质:孩子特别阳光,特别乐于表达自我、乐于助人,特别有协作精神。

和孩子一起亲近艺术感受美

跟孩子一起参观,要试着放弃传统的说教方式,用问答式交流启发孩子观看的主观意识,调动孩子参观的兴趣。可以从博物馆的外观开始,因为博物馆建筑本身就是一件艺术品,比如中国美术馆的展馆建筑是模仿敦煌石窟建筑设计的,奥运博物馆的鸟巢已经成为北京的新地标,苏州博物馆是建筑大师贝聿铭的封山之作。

除了在博物馆的展厅里漫步欣赏,还可以带着画笔、画本、小折叠凳或者彩泥,和孩子一起临摹绘画,模仿一些立体的文物或艺术品,让孩子体验动手创作的乐趣。